Vier gleich geneigte Seiten, ein Dachfirst: Wegen seiner typischen Dachform ist das Walmdach leicht zu erkennen – und eine der ältesten Dachformen, die es gibt. Im Mittelpunkt steht seine stabile Konstruktion, die seit Jahrhunderten Bauernhäuser und Gutshöfe vor Regen, Wind oder Schnee schützt. Auch herrschaftliche Stadtvillen wurden im 19. Jahrhundert mit Walmdach umgesetzt.

Das Walmdach in heutiger Zeit

Längst hat das Walmdach auch beim Neubau Einzug gehalten und ist ebenso beliebt wie das Satteldach und das Pultdach. Vor allem Anbieter von Fertighäusern haben Bungalows und Stadtvillen mit bis zu zwei Vollgeschossen und Walmdach im Angebot. Üblicherweise deckt man Walmdächer mit Ziegeln ein, im norddeutschen Raum mit Reet. Metall kommt seltener zum Einsatz. Ein kleiner Wermutstropfen: Aufgrund seiner komplexen Konstruktion ist das Walmdach teurer als andere Dachformen.

Walmdach statt Flachdach auf dem Bungalow

Walmdächer sind inzwischen immer öfter auf Bungalows zu finden, die zuvor meist mit einem Flachdach gebaut wurden. Diese Flachdach-Bungalows sind jedoch weniger robust gegenüber Witterungseinflüssen, weshalb sich viele Bauherren für einen Bungalow mit Walmdach entscheiden. Das klassische Walmdach hat dabei eine Neigung von etwa 25 Grad, aber auch Formen bis 35 Grad kommen vor. Klar ist einerseits, dass eine sehr flache Dachneigung den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss schmälert. Der große Vorteil ist hingegen, dass der niedrige Dachstuhl wie eine Art Luftpolster funktioniert und das Haus optimal isoliert.

Walmdach-Gaube braucht 30 Grad Dachneigung

Möglich ist auf dem Walmdach auch eine Gaube. Dabei ähnelt die Walmdach-Gaube einer klassischen Satteldach-Gaube. Im Unterschied ist die Walmdach-Gaube sowohl seitlich als auch oben abgeschrägt. Sie wirkt aufgrund der geneigten, dreieckig zulaufenden Dachfläche an der Giebelseite optisch eleganter. Die Konstruktion ist allerdings im Vergleich mit anderen Gaubenarten etwas aufwendiger in der Realisierung. Zum Einbau einer Walmdach-Gaube braucht es eine Dachneigung von mindestens 30 Grad.

Foto: Reiner Wellmann / adobe.stock.com

Was macht ein Walmdach aus?

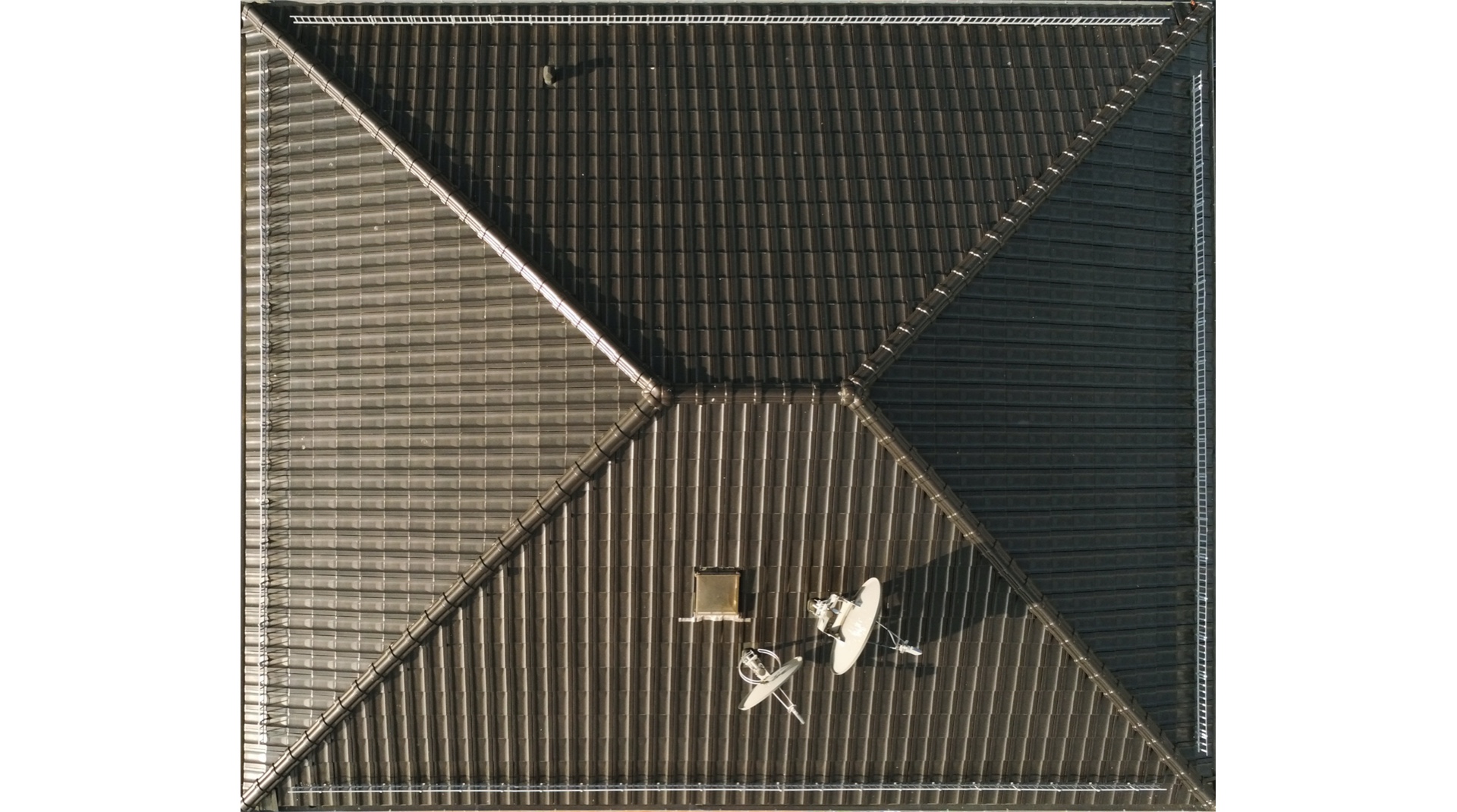

Vergleicht man das Walmdach mit dem typisch deutschen Satteldach, wird der Unterschied sofort deutlich. Von außen betrachtet erscheint das Walmdach wie eine Haube, die sich über den Gebäudekern stülpt. Während das Satteldach aus zwei Dachflächen besteht, hat das Walmdach zusätzlich zwei geneigte Dachflächen an den Giebelseiten, die sogenannten Walme. Alle vier Seiten haben dabei die gleiche Höhe und Neigung und schließen auf gemeinsamer Höhe, dem sogenannten Dachfirst, ab.

Ebenfalls charakteristisch für das Walmdach: die Dachneigung. Häufig verfügt das Walmdach über eine Neigung von 25 Grad. Es sind aber deutlich flachere Neigungen bis zu 15 Grad oder steilere Dächer bis zu 40 Grad möglich. Eine Besonderheit sind historische Bauernhäuser, die noch stärkere Neigungen und große Dachüberstände zeigen, welche das Gebäude fast überdecken. Sie sorgen für den Schutz der Fassade gegen Regen und Wind.

Übrigens: Treffen die Dachflächen in der Höhe nicht zu einem Dachfirst, sondern einer gemeinsamen Spitze zusammen, spricht man nicht von einem Walm-, sondern Zelt- oder Pyramidendach.

Foto: hayo / adobe.stock.com

Vorteile des Walmdaches

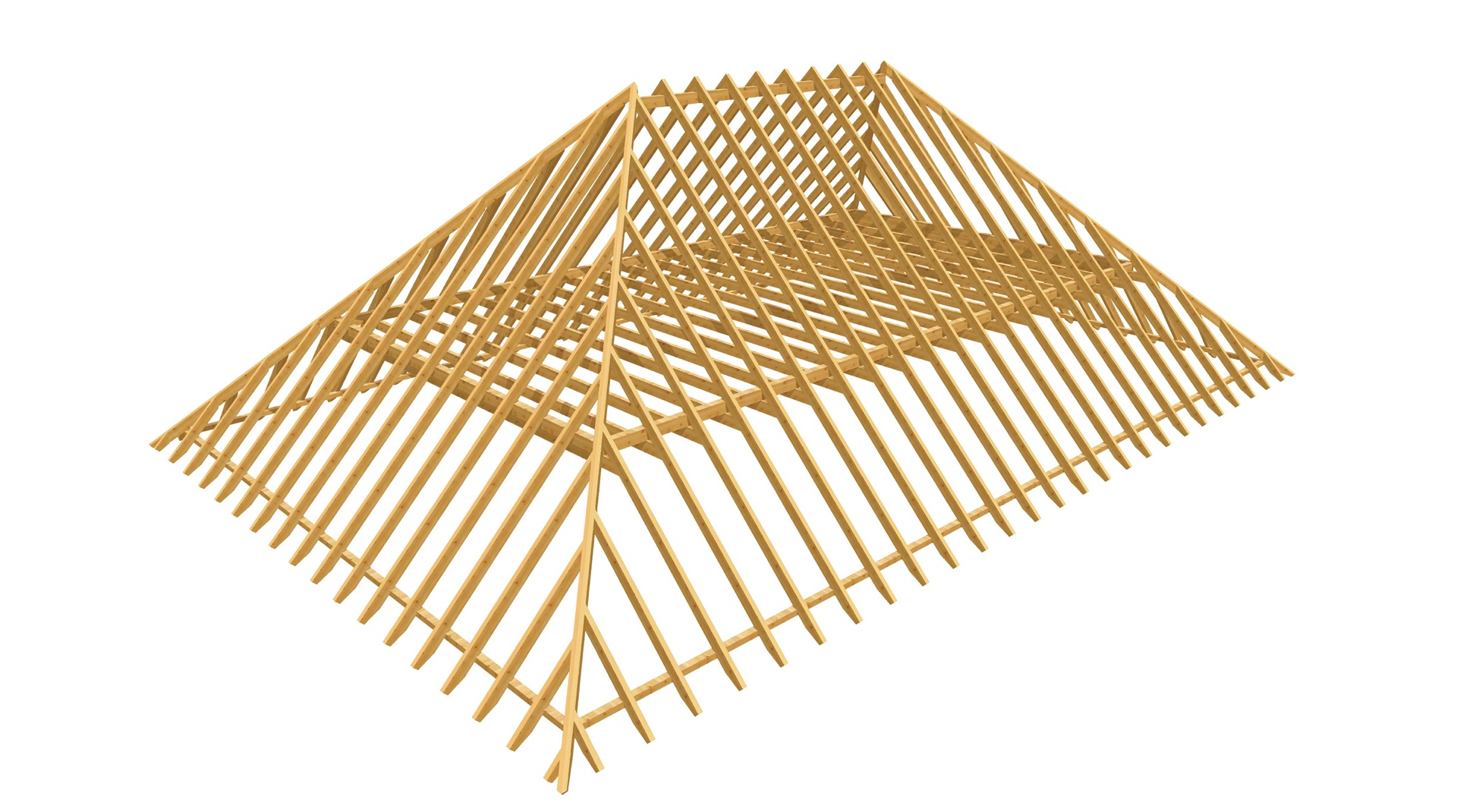

Wer in klimatisch rauen Regionen bauen möchte, ist mit einem Walmdach gut beraten. Die geneigten Dachflächen bieten deutlich weniger Angriffsfläche für Wind, als es beim Satteldach der Fall ist. Grund dafür ist die aufwendige Konstruktion: Die Gratsparren bilden zusammen mit Sparren, Schiftern und Pfetten (beziehungsweise Mauerlatten) Dreiecke in der Dachfläche, die das Dachtragwerk aussteifen. Der Dachüberstand (wenn vorhanden) an allen vier Seiten schützt dazu die Fassade.

Foto: iStock.com / 4fr

Auch energetisch bringt das Walmdach Vorteile, stehen doch potenziell alle vier Dachflächen zur Verfügung, um Photovoltaikmodule zu montieren. Und wer die Natur auf dem Dach liebt, setzt eine Dachbegrünung um. Bedingung: Die Neigung sollte mit 15 Grad relativ flach sein.

Hat das Walmdach Nachteile?

Auch wenn die komplexe Konstruktion des Walmdaches zahlreiche Vorteile bietet: Im Vergleich zu anderen Dächern müssen Sie als Bauherr tiefer in die Tasche greifen. Nicht nur die technische Ausführung ist anspruchsvoller. Das Walmdach hat im Vergleich zum Sattel- oder Pultdach auch deutlich mehr Fläche, die Sie verbauen und eindecken müssen. Ein Richtwert: Im Vergleich zum Satteldach ist das Walmdach in etwa ein Drittel teurer.

Foto: Ralf Geithe / adobe.stock.com

Wer das Obergeschoss nur als Lagerraum nutzen möchte, für den kommt ein Walmdach mit sehr flacher Neigung und ohne Fenster in Betracht. Sobald Wohnraum unter dem Dach gewünscht ist, sollte das Dach mindestens eine Neigung von 30 Grad haben. Dachflächenfenster oder Gauben beanspruchen zusätzlich das Budget, sorgen aber für jede Menge Tageslicht.

Sonderform Krüppelwalmdach: Kleine Walme und viel Licht

Eine Alternative zum klassischen Walmdach ist das sogenannte Krüppelwalmdach, das Elemente von Sattel- und Walmdach kombiniert. In vielen Gegenden wird das Krüppelwalmdach auch als Schopfwalmdach, Halbwalmdach, Schopfdach oder als Kröpelwalm bezeichnet. Der Unterschied: Nur die oberen Teile der Giebel sind abgewalmt. Im Grunde ist ein Krüppelwalmdach eine Sonderform des Walmdachs, bei der die Dachflächen an den Stirnseiten nicht ganz bis zur Traufhöhe reichen.

Das Krüppelwalmdach eignet sich bei entsprechender Dachneigung hervorragend für den Einbau großflächiger Dachfenster. (Foto: Velux)

Was ist der Unterschied zwischen Walmdach und Krüppelwalmdach?

Das Krüppelwalmdach besteht aus geneigten Dachflächen, die schräg am Dachgiebel und an der Dachtraufe verlaufen. Beim klassischen Walmdach hingegen wird der gesamte Giebel abgedeckt. Aus diesem Grund wird das Krüppelwalmdach auch gerne als Halbwalm bezeichnet. Grundsätzlich vereint das Krüppelwalmdach folglich die Vorteile von klassischen Walmdächern und Satteldächern. Diese Dachformen gelten nämlich als besonders stabil und halten deshalb auch starkem Wind und Regen stand. Darunter befindet sich wie gewohnt eine vertikale Giebelwand, die sich mit großformatigen Fenstern ausstatten lässt. Das ist ein zentraler Vorteil des Krüppelwalmdaches: Das Dachgeschoss erhält mehr Tageslicht und lässt sich noch besser als Wohnbereich nutzen.

Foto: klara / stock.adobe.com

Ein bekanntes Beispiel für eine Krüppelwalm ist das Schwarzwaldhaus. Das weit heruntergezogene Dach ist meistens zur Wetterseite ausgerichtet, hält viel Wind und noch größere Schneemassen aus. Krüppelwalme an den Giebeln ermöglichen trotzdem breite Balkone. Die Norddeutschen bauen vor allem Reetdächer als Krüppelwalm.

Sonderform Zeltdach: Der Dachfirst bildet eine Spitze

Das Zeltdach ist eine Sonderform des Walmdaches. Besonders ist an diesem Dach, dass es keinen klassischen Dachfirst besitzt. Vielmehr bilden die vier Walme des Daches eine Spitze, sodass der optische Eindruck eines klassischen Zeltes entsteht. Das Zeltdach ist vor allem im südeuropäischen Raum verbreitet. So prägt diese Dachform das Landschaftsbild des Mittelmeerraums insbesondere der Toskana. Die Symmetrie dieser speziellen Dachform wirkt unaufgeregt und ästhetisch. Hierzulande ist das Zeltdach noch eine Rarität, die vorrangig Stadtvillen und schicken Einfamilienhäusern vorbehalten ist. Besonders ansprechend sind Zeltdächer mit einem Dachüberhang. Dieser schützt einen Teil der Fassade, den Eingangsbereich oder die Terrasse gegen Regen und andere Wettereinflüsse.

Die Investition lohnt sich

Viel Dachfläche und ein solider Schutz gegen Wind und Wetter: Ein Walmdach ist nicht nur optisch der Glanzpunkt eines Hauses. Mit seiner ausgeklügelten Technik bietet es vor allem wirksamen Schutz für Jahrzehnte.

Jetzt weiterlesen: Typische Schwachstellen am Steildach.